Le faglie "comunicano"

In passato, i sismologi tendevano a dare per scontato che un grande terremoto non influenzasse i tempi e la localizzazione di un successivo evento sismico, ma studi recenti stanno prendendo in considerazione come le faglie "comunicano" tra di loro, poiché lo stress può trasferirsi tra faglie adiacenti.

Questa teoria è conosciuta con il nome di "trasferimento dello stress". Le faglie reagiscono in modo inaspettato, alle variazioni dello stress indotto dal movimento di una faglia principale che ha generato un forte terremoto.

Il trasferimento dello stress può essere dovuto a due fattori:

- in seguito dello spostamento lungo la faglia sismogenica che imprime nei blocchi adiacenti e alle faglie presenti, una variazione dello stress statico;

- in seguito al passaggio dell'onda sismica, quindi dello scuotimento, dove il trasferimento di stress si dice dinamico;

Il trasferimento dello stress statico avviene in tempi più lunghi e a brevi distanze, mentre quello dinamico può coprire tempi brevi e lunghe distanze.

In base a questa teoria, si è visto come lo stress rilasciato nel corso di un terremoto non viene semplicemente dissipato, ma si sposta lungo la faglia e si va a concentrare in siti nella sua vicinanza. Questo aumento locale dello stress potrebbe promuovere a sua volta altri terremoti lungo le faglie adiacenti.

Il modello

|

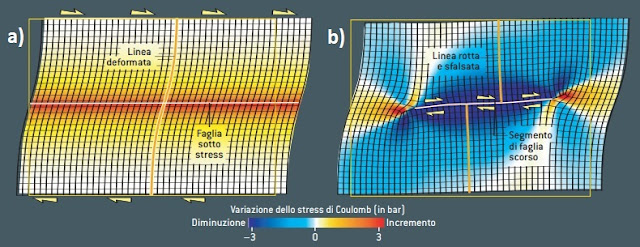

| Fig. 1 - modello dell trasferimento dello stress statico lungo una faglia. |

Prima del terremoto (fig. 1a): Il segmento di faglia accumula stress in quantità significativa (in rosso-giallo). Il movimento lungo il piano di faglia deforma i blocchi come si nota dalla linea gialla deformata dove la deformazione massima si ha lungo il piano di faglia (rete quadrata che in prossimità del piano di faglia è di forma rombica).

Dopo il terremoto (fig. 1b): Il terremoto ha attenuato lo stress (in blu) lungo tutto il segmento di faglia slittato. La linea prima deformata si è ora spezzata ed è rimasta sfalsata di parecchi metri, mentre i quadratini della griglia sono ritornati alla forma originaria. Lo stress si concentra a questo punto oltre le due estremità del segmento di faglia, dove i quadratini sono più intensamente deformati di quanto non fossero in precedenza. Le aree rosse rappresentano quelle dove lo stress ha subito un aumento (valori positivi), mente quelle blue dove ha subito un decremento (valori negativi).

|

| fig. 2 - sollecitazioni lungo la faglia. |

Lungo il piano di faglia agiscono due forze (fig. 2): (i) una forza di taglio (T) parallelamente al piano della faglia che fa muovere i due blocchi con verso relativo opposto; (ii) una sollecitazione perpendicolare allo stesso piano (n) che fa aumentare l’attrito, impedendo lo scorrimento. Quando la forza di taglio lungo il piano di faglia supera l’attrito, ovvero quando la sollecitazione verticale che spinge l’uno contro l’altro i due lati della faglia si allenta, le rocce su ognuno dei lati scorreranno improvvisamente, rilasciando una tremenda quantità di energia nella forma di un terremoto. Le componenti dello stress (T ed n), che quando sono sommate si chiamano "stress di Coulomb" (colori rossi e blue in fig. 1), diminuiscono lungo il segmento della faglia che scorre. Ma dato che lo stress non può semplicemente scomparire, esso viene trasferito nelle aree limitrofe dove potrà interagire con altre faglie vicine. L'incremento dello stress se sufficiente può innescare terremoti in questi nuovi siti.

|

| fig. 3 - modello con i lobi rossi di aumento e viola di diminuzione dello stress di Coulomb. |

Generalmente (fig. 3) il modello mostra come i siti in cui lo stress aumenta (lobi in rosso) dopo i grandi terremoti (faglia evidenziata con una linea bianca) tendono a essere sede di sismi successivi, forti o deboli (pallini bianchi sono le repliche). Invece, pochi tremori si verificano laddove lo stress decade (lobi viola-blu), per quanto vicine siano le faglie (linee bianche).

L’analisi del trasferimento di stress, può dare indicazioni sull’evoluzione "spaziale" futura in termini probabilistici. Non da indicazioni sui tempi di eventuale occorrenza dei terremoti.

Italia centrale e la variazione dello stress

In base a quanto riportato sopra, si è calcolato lo stress di Coulomb della sequenza sismica dell'Italia centrale, considerando le sorgenti sismiche dei principali terremoti (fig. 4). Il calcolo delle variazione dello stress di Coulomb alla profondità di 10 km è stato eseguito con l'applicativo Coulomb 3.3.

|

| fig. 4 - Variazione dello stress di Coulomb dell'Italia Centrale |

Si nota come le sorgenti sismiche del Bove-Vettore (BV) e di Gorzano (GO), abbiano prodotto una variazione dello stress di Coulomb significativa principalmente in due aree:

- nel settore settentrionale della sequenza sismica, in corrispondenza delle faglie di Civitella-Colfiorito (CC), e la prosecuzione nord della Vettore-Bove (VB) dove recentemente si è formato il cluster di Muccia;

- nel settore meridionale in corrispondenza della faglia del Gran Sasso (GS) e Paganica (PA);

I lobi rossi rappresentano le aree dove con maggiore "probabilità" si potranno verificare terremoti (forti e deboli) in futuro. Le aree centrali dove viene mostrato l'aumento dello stress, sono state interessate da aftershocks successivi ai terremoti principali della sequenza sismica.

Anche il recente cluster di Muccia si colloca all'interno di un lobo dove lo stress di Coulomb ha subito un incremento positivo (giallo), quindi è plausibile pensare che si tratta di uno sciame legato alla sequenza sismica dell'Italia centrale. La sequenza in Italia centrale va quindi considerata ancora attiva, con un trend generale di continua diminuzione del numero di terremoti e della loro magnitudo, ma con oscillazioni anche significative, come quelle del cluster di Muccia. L’area maggiormente attiva in questi giorni rappresenta l’estremità nord del sistema di faglie Vettore-Bove che si sono attivate tra agosto 2016 e gennaio 2017.

|

| fig. 5 - sezione dello sciame sismico di Muccia e interpretazione sismotettonica. |

La distribuzione degli ipocentri dello sciame di Muccia (fig. 5) mostra la geometria delle sorgenti simogenetiche, caratterizzato da uno detachment NE-immergente e una master fault(f) SW-immergente. Inoltre si evidenzia la presenza di un dilated wedge localizzato nel blocco di tetto della faglia principale e una faglia ad essa antitetica (R').

I sismi con meccanismo focale estensionale con direzione dell'asse di massima tensione NE-SW, indicano come l'area sia soggetta a distensione alla profondità di 7-10 km circa mentre più superficialmente le due faglie coniugate f e R' delimitano un cuneo (W - wedge).

La deformazione co-sismica all'interno del cuneo e nelle zone limitrofe ad esso, possono portare al collasso gravitazionale dello stesso, generando terremoti lungo la faglia principale. Non è possibile definire i tempi di occorrenza o la magnitudo di eventuali gravimoti (graviquakes), ma dai dati sopra riportati è plausibile pensare che la zona sia instabile dal punto di vista tettonico-gravitazionale."

Bibliografia

- Balocchi (2018) - The Muccia swarm in Central Italy. GeoBalocchi Blog.

- Balocchi & Riga (2017) - The 2012 Emilia earthquake stress transfer from the Mw 5.8 seismogenic source of May 20th to the Mw 5.6 seismic event of May 29th (northern Italy). Atti Soc. Nat. Mat. Modena, 148, pp. 49-63.

- Amato et al 2018 - Sequenza in Italia centrale: aggiornamento del 6 aprile 2018. INGVterremoti.

- King et al., (1994) - Static Stress Changes and the Triggering of Earthquakes. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 84, No. 3, 935-953.

- Stein S. R. (2003) - I terremoti si parlano. Le Scienze, 414, pp. 26-34;

- Toda et al., (2011) - Coulomb 3.3 Graphic-rich deformation and stress-change software for earthquake, tectonic, and volcano research and teaching—user guide. U.S. Geological Survey Open-File Report 2011-1060, 63 p.

Commenti

Posta un commento